「C」

窓の外。4月の黄色い陽光の下、桜の花びらが舞っている。

風に乗って踊り、輪を描いて回る桃色の妖精を引き立てるかのように、蝶がヒラヒラと飛んでいた。

次々に咲き始めた花壇の花を眺めながら、どの花の蜜を吸おうか迷っているのだろうか。

1匹の蝶が花壇にある赤い花に降りる。

蝶は花に止まったまま翅をゆっくりと開いたり閉じたり…その様子は、まるで蝶が蜜の味を満喫しているかのようにも見えた。

桃色の桜、黄色や白色の蝶、赤色や橙色の花、緑色の草。

窓の外にあるのは、誰が何と言おうと暖かな春の情景だった。

そんな情景を見て、今の私が思う事はただひとつ。

――眠い。

暖かな4月の陽光も窓の外で踊る桜の花びらも咲き誇る花々も萌える草の緑も、私にとっては自分を心地よい眠りに誘う催眠術でしかなかった。

「ふわぁ…ぁふ」

情けないくらいの大きな欠伸が出てしまう。

そこ、はしたないと言うなかれ。

始業式が終わり、明日から再び学校生活が始まるのだ。

今のうちにこうやって鋭気を養っておかなければ、こうやって学校に来る事すら止めてしまうかも知れない。

……さすがにそれは冗談だけど。

「ふぁ……」

あらら、油断していたらまた欠伸が…。

2度目の欠伸はさすがに恥ずかしいので、一応は手で口を隠しておく。

やれやれ…どうやら今日の睡魔は一段と強力らしい。

私の精神はことごとく睡魔に侵食されていき、自我は既に3%も残っていない。

自我が必死に睡魔を押し返そうとしているのが分かる。

だが、それは無駄だ。

何故なら、私の体が素直に睡魔を受け入れているから。

人類が抗う事の出来ない睡魔をもたらす暖かな陽光が、容赦なく私を照らし続けるこの窓際の席が半分悪い。

残り半分は眠気を助長するような暖色のみで彩られる窓の外の情景が悪い。

うん、私は悪くない。悪くない。

……よし、自己正当化完了。

「ふわあぁ……」

と同時に、またまた口から漏れる欠伸。

むむ。これは、休憩時間である今の間に眠っておいた方が良さそうだ。

ホームルームまで眠っていてはシャレにならない。

まあ…始業式当日のホームルームなんて、一緒に渡されるプリントを見れば事足りるような連絡事項しか言わないだろうけど。

私は時計に目を向ける。

ホームルームが始まるまではあと5分。

…………。

……5分でどうやって眠れってのよ。

私は誰へともなく毒づく。

どこぞの漫画にある時間の流れが遅くなる修業部屋じゃあるまいし、5分で十分な睡眠時間などとれるわけが無い。

逆にそんな短い睡眠時間じゃ、かえって眠くなってしまうこと請け合いだ。

……仕方がないか。

「う〜ん…っ」

私は欠伸を噛み殺しながら両手を頭の上で組み、大きく伸びをした。

肩の骨がパキパキッと小気味良い音を立てる。

眠る時間がないと分かれば、今のうちに出来るだけ睡魔を吹き飛ばすしかない。

睡魔ちゃん、短い付き合いだったね。

勝負とは常に非情なのだ。

何の勝負かは知らないけど。

私は頭の上で組んだ両手を離し、そのまま肩を交互にぐるぐると回す。

「うわ、女の子がそんなはしたない事をしちゃダメだよー」

私の後ろから、間延びした女の子の声が聞こえた。

私は上げた腕を下ろす。

「女の子が…っていうのは決めつけだよ。私は女の子らしい“おしとやかさ”っていうのは性に合わないの」

そして、振り向きざまに一言。

後ろに誰が居るかは分かっている。

「…そうかなー。理沙ちゃん、可愛いのにー…」

そこには、私が予想した通りの子が眉をハの字にして首を傾げていた。

肩まで伸ばしたふわふわの柔らかそうな髪の毛と、それを引き立てるように髪につけられた小さな赤いリボン。

物静かそうな小さな口と、おだやかさと優しさを兼ね備えたような僅かに垂れた目。

フリフリのドレスなど着せたなら、お人形として売られていてもおかしくないその外見は、彼女が“可愛い”と言った私なんかよりも数倍可愛らしい。

「……おだてたって何もでないわよ? それよりゆーりん、何か用なの?」

目の前のお人形…もとい、“ゆーりん”こと野原由利(のはらゆり)に、私は尋ねる。

「あれー…? 私が用事があるって、何で分かったのー?」

ゆーりんは十分に噛んだガムをビローンと引き伸ばしたような声で不思議そうに問い返した。

別に用事があると分かって言ったわけじゃないんだけど。

話しかけてきたからどうしたのかなー、程度で。

「まあ、女の勘ってヤツかな」

答えようがないので適当に答えておく。

「そうなんだー、女の勘ってすごいねー」

やけに感心しているゆーりん。

いつも思うけど、ゆーりんってちょっとだけ浮世離れしてると言うか…ワンテンポ遅れているような、そんな感じがする。

「…それでさ、用事ってなに?」

私は脱線しかけた話を再び線路に乗せた。

このままゆーりんを放っておくと、用事とやらを聞く前にホームルームが始まってしまいそうだ。

「あ、そうだよー」

ゆーりんはポンと両手を合わせる。

「すっかり忘れてたよー」

……話しかけた理由を忘れないでよ。

「あのね、理沙ちゃんを呼んでる人が廊下に居るんだよー」

ゆーりんが廊下を指差す。

私からは誰の姿も見えなかった。

「その人って、今そこに居るの?」

「今居るんだよー」

私は再び時計に目を向ける。

ホームルームまでは僅か3分だ。

「今って…残り3分しかないよ…?」

「でも、呼んでるんだよー…」

ゆーりんの顔が僅かに曇る。

そんな顔をされたって、時間が無いんだよー。

…いけない、ゆーりんの言葉がうつっちゃった。

「…その人、何の用事か言ってた?」

私は気を取り直して訊いてみる。

「…うーん、分からないよー。ただ“七海理沙さんを呼んで欲しい”って…」

首をかしげながら、ゆーりん。

ちなみに七海理沙(ななみりさ)とは正真正銘の私の名前である。

少なくとも、私に用事があるような人は全く思い浮かばないんだけど…。

「…まあ、そこに居るんならさっさと行って確かめてみましょうか」

悩んでいても仕方がない。

私は自分の中でこう結論を出して立ち上がった。

「あ、七海さん? よかった、来てくれたんだ。」

教室から出てきた私に依頼主が声をかけてきた。

その声の主は、背が高めで、見るからにスポーツマンって感じの体つきだった。

顔を上げて、相手の顔を見てみる。

割とかっこいい顔してる。

あれっ?

この人って、確か隣のクラスでサッカー部のエースの…… 何ていったっけ?

あぁ、藤岡君か。

私に何の用だろ?

「こんな時間ないのに呼び出してごめん。実はどうしても言いたいことがあって……」

「私に言いたいことって何?」

せかすように少しきつめの口調で尋ねる。

「えっと、七海さん、俺、いや、僕と付き合ってくれませんか?」

どんなに急な用件かと思ったら、何だ、告白かぁ……

…って、えっ? 告白? 嘘っ?

「実は、俺、ずっと七海さんのことが好きで、でもずっと言い出せなくて… どうかな?」

どうしよう? こういう時ってどうすればいいんだろう?

藤岡君は、顔はなかなかだし、評判もいいからなぁ……

でも、私はどう感じてるかといえば、別に気にしていたわけでもないし、そんなんで付き合うのもどうかなぁ?

そうだ、これを訊いてみよう!

私は、しばし頭の中でこう考えた後、ひとつの答を出した。

「ねぇ、ひとつ訊いてもいい?」

「別に、俺はかまわないけど……」

「藤岡君って、音楽好き?」

「…は?」

相手は予想もしなかった質問に呆気にとられていた。

「特にクラシックなんてどう?」

「う〜ん、クラシックはどうもねぇ。俺って、音楽の授業とか好きじゃないんだよねぇ。」

ふーん。音楽嫌いかぁ。

それじゃぁ…

「藤岡君、ごめんなさい。私、音楽が嫌いな人って好きじゃないの。それじゃぁね。早くしないとホームルーム始まっちゃうから。」

そう言って、その場に立ち尽くす藤岡君を背に、私はさっさと教室の中に戻っていった。

「ねーぇ〜、何だったのー?」

戻ってきた私に、ゆーりんが訊いてきた。

「どうってことないわ。藤岡君、私に告白してきたわ。まぁ、私は断っちゃったけどね。」

こともなげに言ってのける私。

「え〜、もったいないー。藤岡君ってサッカー上手だしー、結構ハンサムなのにー。」

ゆーりんは少し残念そうな顔をする。

「別に、私の問題なんだから他人は口を出さないの! それに……」

「? それに、なーにー?」

私が言いかけたことを、ゆーりんが追及してくる。

「えっ? あ、それに、その……」

全く、ゆーりんはこういうことには目ざといんだから!

ガラッ

定刻より4分も遅れて先生が入ってきた。

「あ、先生が来た。前向かないと。ほら、ホームルームが始まっちゃう。静かにしないと。」

「あー、ひどいよー。教えてくれたっていいじゃないー。」

情けない声でせがんでくるゆーりんを無視して、私は前を向いた。

…はぁ、もうそろそろ恋愛について気にし始めないといけないお年頃なのかな?

思わずため息が出てしまう。

もうじき、14。

普通なら、恋の1つや2つはおかしくない年なんだもんな……

ただ、こんな女っ気の欠片もなさそうな私でも、気になる存在はいる。

さっき言いかけたことは、このことなの。

うっかり口に出そうになって焦っちゃったけど。

とりあえず、年度初めということで、名簿1番の赤原君が号令をかける。

クラスはそれにしたがって、少しけだるそうに起立、気を付け、礼、着席とこなす。

私も含めて、皆、お決まりのように、座ったあとは先生のほうに顔を向けていた。

でも、しばらくすると、皆、近くの人同士でおしゃべりを始め、クラスがにぎやかになる。

先生の言うことなんてたいてい決まってるからね。

私も、だんだん視線がそれて、いつの間にか斜め前の男子の背中を見ていた。

そういえば、星川君ってずいぶん変わったなー。

あ、またゆーりんの言葉がうつっちゃった。

星川君っていうのは、今私が見ている人のこと。

彼、この学校じゃ、結構有名なの。

それなりにかっこいいし、素人だったっていうのに、県内有数の強豪校である私たちの学校のバスケ部でもう準レギュラーをとるってぐらい運動もできるし……

なんたって、学年ナンバー1の頭のよさだからね。

とはいっても、1学年3クラスしかないような小規模校じゃ、こう目立つことするとすぐに学校中筒抜けなのよね。

それにあまり知られていないみたいだけど、星川君って、ピアノすごく上手いのよね。

えっ? 何で私が知っているかって?

それは、私、おんなじピアノ教室に通ってるから。

悔しいんだけど、星川君には勝てないわ。

っていうか、たぶん、これも学年ナンバー1じゃないのかな?

なんで、去年の合唱コンクールの伴奏しなかったんだろ?

去年は違うクラスだったから真相は闇の中だけど……

さっき、私が変わったって言ったのは、今斜め前にいる星川君って、私が知っていた小学校の頃の星川君と全然イメージ違うからなの。

小学校の頃の星川君は、残念ながら、とてもかっこいいとはいえなかったわね。

結構太ってたし、それに、無茶苦茶ネクラだったし。

まあ、同じクラスになったことはなかったし、顔合わせるのは部活のときぐらいだったし、あまり詳しいわけではないんだけどね。

今ほど評判はよくなかったって言うことだけは確かだったわ。

でも、去年改めて見たときは驚いたわ。

顔を合わせなかったのはほんの数ヶ月だっていうのに、全然印象が変わってたんだから。

随分人気者になったよなぁ。

「――これで、ホームルームを終わります。じゃあ、また赤原君お願い。」

あ、やっとホームルームが終わった。

号令に従って起立、気を付け、礼をして、今日はもう放課だ。

「ゆーりん、早く。部活いくよー!」

ぽーっと前を向いて何か考えてるゆーりんに声をかける。

「あー、ちょっと待ってよー。すぐにいくからー。」

私たち二人は吹奏楽部に入ってる。

今日は、年度初めということで、朝早くから始業式に校歌の伴奏として駆り出されたんだけど、まあ、みんな寝ぼけてたわけでもないから、そんなに大きなミスもなかったかな。

音楽室に着いたとき、同じ学年の数人がもう楽器を出して、用意していた。

「遅ーい。とっくのとうに準備終わってるよ。今日はゆーりんと理沙で帰りにバツゲームだからね!」

1人が声をかけてくる。

「ごめんねー、遅くなっちゃったー。」

「ごめん、ゆーりん待ってたら遅くなっちゃった。」

「ひどいよー、理沙ちゃん。遅くなったのは、先生が遅れてきたのもあるのにー。」

ゆーりんは情けない声で反論する。

「あー、そうだー、理沙ちゃんったらすごーくもったいないことs」

「ち、ちょっと、ゆーりん!?」

もう、いきなり何言い出すの、ゆーりん!

私はあわてて、ゆーりんの口をふさいだ。

普通、こういうことって黙っているものでしょ?

まあ、ゆーりんに話した私も悪いけど……

困ったことに、ゆーりんはこういう気遣いも疎かったりするの。

「え、理沙ー、何があったのー?」

一人が訊いてくる。

「う、ううん、何にもなかったよ。」

私は、否定する。

「そのわりには怪しいじゃない? それに、何でもないなら、何でゆーりんの口をふさいだりするのかな? さあ、白状しちゃいなさい!」

もう1人がさらに追及してくる。

「そうね、もったいないことって何かしらねー。ほらほらー、もったいぶってないで、ぶちまけちゃいなよ。」

皆が私に詰め寄ってくる。

…うぅ、こんなことになるんだったら、ゆーりんに話すべきじゃなかった。

これじゃあ、私が黙秘権行使したって、そのうちに口の軽いゆーりんのこと、何もかもしゃべっちゃうに決まってる。

…はあ、仕方ない。

「実は――」

これ以上黙っていると何をされるか想像もできないので、私は折れて事の次第を正直に話してしまった。

「ちょっとー、信じらんなーい!」

「うわー、あの藤岡君をふるなんて…… あんた理想高すぎよー。」

とまぁ、予想はしてたけどやっぱりいじられる私。

このまま、しばらくはこうやっていじられるんだろうな。

「それにねー、理沙ちゃんってば、まだなんかあるらしいんだよー。」

いつの間にか開放していたゆーりんが、また余計なことを口にする。

ああ、もう、まったく今日はなんてついてないんだろ。

「ええ、それって何、何?」

「教えてよ、理沙ー。」

皆せがんでくる。

「ああ、もう、今度こそ何にもない、何にもないったら!」

こんなことまで話したら、皆何をすることやら……

「ほんとに何もないのー?」

まだ追及してくる。

「ほんとに何にもないったら! ないったらないの!」

私はムキになって否定する。

「ちぇー、つまんないの。」

「ゆーりん、また何かあったら教えてねー。」

「うん分かったよー。」

これを聞いて、私は、もうゆーりんには口を滑らせたりしないぞ、と堅く決意するのだった。

新学期が始まってから3週間ほどたった、ある日の音楽の時間。

今、私たちは10月に行われるクラス対抗の合唱コンクールについて、いろいろ決めている最中である。

この学校の合唱コンクールは、学年ごとに部を分けて、課題曲と自由曲の2曲を歌って、優劣を決めるという感じである。

とりあえず、先生より課題曲と自由曲の候補を聞かされ、自由曲の投票が終わったところであった。

まあ、あんまり変な曲じゃないし、いっか。

私の投票した曲ではなかったが、そう納得する。

「では、次に、伴奏者と指揮者を決めたいと思います。」

先生のこの言葉に、ふと星川君のほうに目を向けた。

今回は弾いてくれるかな?

そう思っていると、後ろから背中をつつかれた。

「理沙ちゃんは、今回も弾くのー?」

振り向いた私の耳に、ゆーりんが耳打ちした。

「う〜ん、どうしよう? 別に弾いてもいいんだけど……」

でも、星川君の伴奏も聞いてみたいよなー。

「じゃあ、まずは課題曲の伴奏者から。やりたい人は手を挙げて。推薦もかまいません。」

1人手を挙げた。

ああ、長沢さんか。去年も弾いてたし、まあ、当然かな。

もう一度星川君を見てみると、彼は、何も興味ないかのように前の男子としゃべってる。

「それでは、次に自由曲の伴奏者。」

今度は誰も手を挙げない。

それならばと、私は手を挙げた。

「はい、七海さん、どうしました?」

「私、星川君を推薦します。」

「はあ? 俺?」

星川君が、ちょっと間をおいてから迷惑そうな声を上げた。

「やるんだったら七海さんがいいんじゃないですか、先生? 去年も弾いてることですし。俺はやりたくありません。」

えぇ、私?

なんで、弾こうとしないのかな、星川君?

そんなことを考えていた私に先生が訊いてきた。

「七海さんはどうですか?」

「私は、星川君のほうがいいと思います。私よりかはずっとピアノ上手ですし。」

「そんなのやりたい人がやればいいじゃん。」

星川君は本当にやる気なさそう。

「それなら、多数決で決めることにしましょう。では、星川君がいい人。」

周りを見ると私の他は、数人の男子しか手を挙げていない。

「では、念のため、七海さんがいい人。」

クラスのほとんどが私に手を挙げている。

「ということで、七海さん、お願いします。」

「はぁい……」

私は、歯切れの悪い返事を返した。

星川君はというと何事もなかったかのように周りとしゃべっている。

残念だったなぁ……

指揮者は、クラスでも目立ちたがり屋の小川君に決まった。

本来ならば、指揮者は曲を作り上げるのに一番重要な役割なんだけど、まぁ、ここはたかが中学生の合唱コンクール、振り方さえ知ってればどうってことないのである。

そのあとはパート分けとパートごとのリーダーを決めて、授業が終わった。

音楽のあとは昼休みで、お弁当をゆーりんと食べていた。

「理沙ちゃん、なんであの時、星川君を推薦したのー?」

相変わらず間延びした口調で問いかけてくる。

「だって、星川君ってすごーくピアノ上手いんだよ。私なんかの何倍も。あんまり知られてないみたいだけど。上手い人に弾いてもらったほうがいいじゃない?」

「う〜ん、確かにそれは一理あるかもねー。でもさー、星川君ってあんまりやる気なさそうだったよー。そういう人に無理にやらせなくてもいいんじゃないかなー?」

「確かにそうなんだけどね…」

ゆーりんの的を射た反論に、心がちくりとする。

「でも、どうしても聞いてみたかったのよ。それにはああするしかなかったの。」

「ふーん、理沙ちゃんは星川君がお気に入りなんだねー。」

「えっ!? ちょ、ちょっと何言っているのよ、ゆーりん。」

もう、何言い出すかと思えば。

「えー、違うのー?」

まあ、少し気にはなるけど……

「まあ、まあ、ね。」

嘘を言うのもなんかしゃくに感じられ、適当に言葉を濁すしかなかった。

お弁当を食べ終わったあと、私は日誌を書くのに筆記用具を出そうとした。

今日は日直で、学級日誌を書かなければならないの。

はあ、ついてないなぁ……

…って、あれ? おかしいなぁ?

私の筆記用具どこ言ったんだろ?

「ねぇ、ゆーりん、私の筆記用具知らない? みつからないんだけど……」

とりあえず、ずっと一緒にいたゆーりんに聞いてみる。

「えぇー、大変じゃないー、理沙ちゃん。うーんとねー、うーんとー…… だめー、分からないー。もしかしたら音楽室じゃないー?」

ゆーりんは、しばらく考えていたけど、本当に知らなかったみたい。

そうね、ここはゆーりんの言うとおり、音楽室に行ってみるしかないかな。

「分かったわ。じゃあ、ちょっと行ってくるわ。」

「いってらっしゃーい。」

ゆーりんののんびりした声に見送られながら、教室をあとにした。

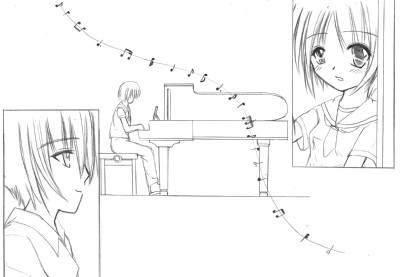

私が音楽室に近づいていくと、音楽室のほうからピアノの音が聞こえてきた。

おかしいな、こんな時間に誰が弾いてるんだろ?

先生はこんなに上手くは弾けないし…

こんなに大胆で力強いはずなのに、繊細で優雅に聞こえるのは…

それに、確かこの曲はショパンの『英雄ポロネーズ』。

じゃぁ、弾いてるのは彼しかいない!

なぜかはよく分からないけど、期待に胸を膨らませて、音楽室のドアを開けてみる。

ガラッ

やっぱり……

私は思わず笑顔になった。

ピアノの前に座っていたのは、星川君だった。

「あれっ、七海さん、どうしたの?」

ちょうど最後の音を弾き終えて、こっちを向いて少し驚いたような顔をしながら声をかけてきた。

「え、あ、ええっとね、ここに私の筆入れ忘れてかなかったかなって思って……」

声をかけられることぐらい、ある程度予想のついてたことなのに、実際声をかけられると緊張してしまう。

「ああ、それならこれのことか? ここに来たときに机の上に置いてあったから、うちのクラスの誰かのかなって思ったんだけど。」

と言って譜面台の上の筆入れを持ち上げた。

それはまさしく、私の筆入れだった。

「あ、それ私の! ありがとう、星川君。」

私はささっと近寄った。

「え、ええっと。別に俺は感謝されるようなことをしたわけじゃないんだけど……。まぁ、いっか。」

星川君は少し照れくさそうに笑う。

そういえば、星川君の顔ってこんな近くでじっくり見たことはなかったけど、思ったよりずっとかっこいいなぁ。

って、そんなこと普通、するわけないか……

「ねぇ、何でこんなところで弾いてるの?」

ふと思ったことを私は訊いてみた。

「ん? ああ、最近部活が忙しくて家で練習する暇ないんだよ。それにもう2週間すれば発表会じゃん。毎日、少しでも練習しなきゃね。」

星川君は、わりと親しげな口調で答えてきた。

「へぇ、すごい熱心だね。今年は『英雄ポロネーズ』弾くの? 楽しみだな。私なんかようやく暗譜が終わったところだっていうのに。」

「アハハハ、知ってるよ。『子犬のワルツ』だろ? 雰囲気が合ってていいじゃん、かわいらしい感じがさ。竹野先生、なぜかしら七海さんのことよく教えてくれるから。結構、やきもきしてるみたいだよ。まぁ、でも、別に暗譜するのが早くても遅くても関係ないさ。俺なんか暗譜したところでそれ以来、何も進歩がないんだから。」

竹野先生も妙なことを話すのね……

あっ、竹野先生っていうは、私たちが通ってるピアノ教室の先生のこと。

それにしても、さらっと恥ずかしいこと言ってくれますね。

少しドキッとしちゃったじゃない!

「えー、笑うことはないじゃん。それに、そこまで弾けてれば、もういつ発表会でも大丈夫なんじゃない?」

私は恥ずかしさを紛らわせようと、頬を膨らませてこう反論する。

「おいおい、冗談はよしてくれよ。こんなんで出たら、叱られちまうよ。」

星川君って、すごく話しやすいな。

こうしてゆっくり話すのって初めてだけど、随分会話が弾んじゃった。

「あ、そうだ。七海さん、今日レッスンだったよね?」

「え? うん、そうだけど、それがどうかしたの?」

突然の質問に少し戸惑いながら私は答えた。

「今日さ、用事が入っちゃって、俺レッスンに行けないのでよろしくって、竹野先生に伝えてくれないかな?」

「えぇっ? そんなの家に帰ってから電話すればいいんじゃない?」

「そんなこと言わないで頼まれてくれよ。用事ってのは部活でさ、今日は少し長くなるから、家に帰る暇なんてないんだよ。だから、お願い!」

本当に困ってるみたい。

「分かったわ。伝えておくわ、ユ・ウ・ちゃ・ん。」

「ちょ、ちょい、その呼び方はやめてくれよ。その呼び方は竹野先生んところか、他に余計なのがいないときにしてくれよ?」

顔を赤らめて少しあわてる星川君。

「うふふふ、冗談よ、冗談。ちゃんと伝えておくから安心して。」

星川君は安心したようにほっと胸をなでおろしていた。

彼は下の名前を雄一って言うの。

竹野先生は星川君をかなり気に入っていてユウちゃんって呼んでるの。

私をはじめ、同じところに通っている同学年の女子は、たまにからかい半分で星川君をこう呼んだりするの。

「ねぇ、ひとつ訊いてもいい?」

私はずっと気になっていたことを訊いてみようとした。

「ん? 別にかまわないけど、何?」

「星川君ってせっかくピアノ上手いのに、何で伴奏しないの?」

「んーとね、単に弾きたくないから。これじゃだめかな?」

いやにあっさりとした結論ですね。

「それじゃあ、あんまり分かんないんだけど。」

「やっぱり? でも、そんなこと言われてもなぁ……」

星川君は少し困った顔をする。

「…まぁ、しいて言うなら、俺がピアノを弾いているのは人のためじゃなくて、自分のため、かな?」

「ふ〜ん。」

まだ、よく分からないんですけど……

「要するにだ、自分の楽しみのためだけに弾いてるから、別に人に聞かせる必要もないってこと。それに、俺、今、弾きたい曲がたくさんありすぎて、とても伴奏にまで手は出せないから、だね。」

私の表情をくみとったかのように、星川君は説明する。

「へぇ、でもさ、上手く弾けるようになったら、人に聞かせてみたいとは思わないの?」

「うーん…… あんまりそうは思わないかな。あんまりいい言葉じゃないけど、自己満足できればいいから。自分の弾きたい曲を弾いて、弾けることで満足する、俺は、それだけで十分だと思うな。」

星川君って、結構変わった人だな。

そういえば、さっきの時間のこと謝らないと、悪いよね?

「あ、そうだ。さっきはごめんね。」

「ん、俺、何か謝られるようなことされたっけ?」

星川君は、思い当たることなんてないな、っていうような顔をしていた。

「あの、さ、星川君がどう考えているかも知らずに勝手に推薦なんかしたりして。」

「ああ、そんなことか。別に気にする必要はないさ。」

「え、でも……」

「それに、むしろうれしかったよ。俺なんかの伴奏でも聞きたいって言ってくれるのがいたんだから。」

星川君は、ニコッと笑いながらこう付け加えた。

「えっ?」

予想もしてなかった答に少しドキッとした。

いやだ、なんで赤くなってるんだろ、私……

「おっと、もうこんな時間か。やばー、早く教室に戻らないと。次は渋井先生だ。怒られたら大変、大変。」

星川君は、時計を見てあわててそう言った。

「えぇ、もう昼休み終わり? あ〜あ、なんか、今日はとことんついてないなぁ……」

二人して並んで、ドタドタと廊下を走って教室まで帰った。

季節は移ろい、窓の外は雨。

毎日雨の降りしきる梅雨の月、6月。

冷たい雨がしとしとと降り続く中、紫陽花の青や紫の花が大きな水滴を湛えて咲き誇っている。

雨だれがポタポタと音を立てながら、単調なリズムを刻む。

空気は湿って重く漂い、心にまで重くのしかかってくる。

華やかな色の祭典の春に比べ、青、緑、紫、灰色と、あまりに質素な夏の始まり。

果てない青空は、いつ開けるやも知れぬ、分厚い灰色のカーテンの向こう側。

そのカーテンを私は虚ろに見上げていた。

「はぁ……」

何の変化もない空模様と日常に少し飽きて思わずため息をつく。

星川君とも、あれ以来話はするものの、さしたる変化もないまま、停滞している。

「あ〜あ、なんかもう少し変化ってものがあれば、張り合いがあるっていうのにね。」

口をついて出てくる言葉といったら、変化がないことへの不平不満ばかり。

「まあまあ、理沙ちゃん、そうぼやかないでよー。そんなせっかちなこと言ってたらだめだよー。ストレスのもとだよー? もっとのんびりいかなきゃー。」

ゆーりんは相変わらずのんびりした口調で、私の愚痴を咎めてくる。

「ゆーりん、別にいいじゃない。だって青春は今しかないんだよ? こんな貴重な時間、もうちょっと気ままに有意義に使いたいじゃん?」

「それはそうだけどー…… その時間も健康あってのものなんだから、体は大事にしないとー。」

確かにそうなんだよね……

ゆーりんの言うことは正しい。

でも……

やっぱり何か物足りない。

折りしも、6月は、運動部にとっては熱い大会の月である。

運動部はこの大会のために毎日がんばってきている。

ただ、文化部はそうした興奮の蚊帳の外。

文化部にとっての大会は7月。

だから、私のような気短な文化部員は退屈で仕方ないの。

それに、運動部の大会が始まったら始まったで、私たちはその期間の間は1日中音楽室にこもってひたすら練習。

…いくら私が音楽好きだからって、これはちょっとね……

「まー、もう少ししたら、期末テストが待ってるから、これも変化と受け止めればいいんじゃなーいー?」

のんきにそんなことを言うゆーりん。

…って今、テストって言った?

「うっ…… そ、そんなのもあったね。あぁー、どうしよう?」

今一番聞きたくない言葉を聞いちゃった。

うちの学校は順位を貼り出したりはしないからまだいいんだけど、私にとっては、それでも恐怖に値する行事(?)なの。

だって、少しでも成績が落ちようものなら、親から雷が容赦なく落ちてくるからね……

「はぁ…… 気が重くなるな。でも、やるしかないのよね……」

「大丈夫だってー。理沙ちゃん、頭いいんだからー。私なんかよりずっといい成績とってるんだしー。」

「そ、そんなことないよ。それに、そんな私をからかって楽しい?」

「えー、別にからかってるつもりはないんだけどなー……」

まぁ、ゆーりんがそんなことするわけないか……

そんなこんなで、ゆーりんと薬にも毒にもならない会話をしているうちに、昼休みももう終わりそう。

…と思っていると、突然教室の真ん中が騒がしくなった。

「何だろ、ゆーりん?」

とっさにゆーりんに訊いてみる。

「えー、私に訊かれてもー…… 分からないよー。」

ゆーりんは困惑の表情を浮かべる。

確かに。

私としたことが……

騒がしいほうに注意を傾けてみる。

「――でさ、これは間違いないぜ。俺、確かに聞いたんだから。よかったな、ユウイチ。ようやくユウイチにも春の到来かー?」

えっ、何々?

そっちには、うちのクラスの運動部の男子が固まっていた。

その中心で星川君がもみくちゃにされていた。

様子から見て、星川君が関係あるらしい。

盗み聞きするのはあんまりいい気はしないけど、好奇心には勝てなかった。

周りもそちらの方に一斉に注意を向けているから、別にいっか……

ってことで、私も聞き耳を立てる。

「――そんなこと言われてもなぁ。少し困るんだけど……」

星川君はかなり戸惑っている様子。

「何が困るんだよ。こんなチャンス滅多にないぜ。こんなおいしいチャンスをみすみす逃すつもりかよ。」

何がチャンスなんだろ?

周りの盛り上がっている男子のこの言葉が妙に気にかかる。

星川君は正直、周りの盛り上がりを迷惑がっているみたい。

「確かにさぁ、川原井さんはかわいいかもしれないけど……」

…どういうこと?

星川君の言葉に心が揺れる。

川原井さんとは、隣のクラスの女の子のことで、学年一かわいいとして評判であった。

「なら、ここはいっそのこと言っちまえよ。向こうから来たのに、もったいないじゃん。」

えっ、まさか?

そんなことって……

ううん、まだ、そうと決めるには……

とりあえず、もうちょっと聞いてみようかな……

周りが勝手に突っ走っているだけかもしれないし……

でも……

心の中で、自分の考えていることを受け入れようとする自分と、受け付けまいとする自分が葛藤している。

キーンコーンカーコーン……

始業のチャイムが鳴る。

それと同時に先生が来る。

「ほら、いつまで立ってしゃべってるんだ! チャイムが聞こえないのか? 早く席に戻れ! 授業を始めるぞ!」

その声を聞いて、皆さっと自分の席に戻る。

「では、今日は昨日の続きから。じゃあ、佐倉さん、読んで。」

「はい。暮れ行く道の途中――。」

私の頭の中は、さっきのことでいっぱいになっていた。

星川君、いったい何があったの?

もし、私の考えている通りだとしたら……

教えてよ、星川君……

私はぼんやりと星川君の背中を見ていた。

後ろから誰かがつついてくる。

「理沙ちゃん。理沙ちゃんったらー。」

小声でゆーりんが私を呼ぶ。

「な、何? どうかしたの?」

「私じゃないよー。先生が呼んでるよー、」

「えっ?」

「七海さん! …どうしたんだ? 具合でも悪いのか?」

「あ、いえ、すいません。何ともありませんので大丈夫です。」

自分の考えに没頭しすぎてたみたい……

「そうか。では、ここでの主人公の心情について分かることを言って下さい。」

えー、どうしよう?

何にも聞いてなかった……

どこからだったっけ?

「ここだよ、ここー。」

ゆーりんが後ろからそっと指差してくれる。

ありがとー、ゆーりん。助かったわ。

「…え、えっと、このときの主人公は――」

何とか答え終え、ほっと胸をなでおろしながら席に着く。

「助かったよ、ゆーりん。やっぱ、持つべきは親友ね。」

私はすかさずゆーりんに感謝の意を伝えた。

「どういたしましてー。でも、さっきから理沙ちゃん、なんか変だよー。ほんとに大丈夫ー?」

そんなに私の様子っておかしいのかな?

「大丈夫だよ。」

「それならばいいんだけどー……」

「…大丈夫だってば! ほっといてよ!」

ゆーりんが本当に気の毒そうな目で私をじっと見つめるので、それをやめさせようと少し語気が強くなってしまった。

大丈夫なはずがない。

親友に対して嘘をつくことに、私の心がチクリと痛んだ。

翌日――

昨日のことが気になってほとんど眠れなかった。

今日も相変わらず雨。

あ〜あ、すっきりしないな……

半目になって組んだ腕の上に顔をのっける。

「理沙ちゃん、大丈夫ー? 昨日からやっぱりおかしいよー。」

私の顔を横から覗き込みながらゆーりんが言ってきた。

「あぁ、ゆーりん? 別にそんな大したことじゃないから心配しなくても大丈夫だよ。」

心配をかけまいとできる限り明るい声で答える。

しかし、出る声には力がこもっていなかった。

「でも、理沙ちゃん、ボーっとしてばっかだよー。」

私の声を聞いて、ますます心配するゆーりん。

「…ごめん。少しほっといてくれない?」

「えー、でもー……」

「お願い! ほっといてよ!」

語気を強めてこうお願いした。

ただ、昨日から長いこと1人でいたのにもかかわらず、心の整理がつかなかったため、正直、これ以上1人になってもしょうがないとは気付いていた。

でも、それでも、1人でいたかった。

「…分かったよ、理沙ちゃん…… でも、無理しないでねー?」

ゆーりんはそういって自分の席に戻っていった。

「ありがとう……」

私は小さくこうつぶやくことしかできなかった。

「えー!? お前、まだ返事してなかったのか?」

廊下から大きな声が聞こえてくる。

ガラッ

星川君たちが入ってきた。

「もう、昨日の話だぜ? 大体、告られたら普通、その場で答えるもんじゃねえか?」

やっぱりそうだったんだ……

「そんなこと言われたってさぁ……」

星川君は言葉を濁す。

「なんだよ。川原井さんじゃ不満だってのか? 贅沢なヤツだな。俺みたいに恵まれないヤツのほうが多いってのに。」

「だってさ、嫌いってわけじゃないけどさ、好きかどうかよく分からない相手から突然告られたら、そんなの急に返事できないだろ? それに、こういうことこそ慎重になるべきじゃないか?」

「アハハハ、お前らしいや。でもそんな気にすることもないだろ?」

「馬鹿いうなよ。俺は本気で悩んでるんだって。もし向こうが本気でも、こっちがいい加減な気持ちだったら、相手に失礼だろ? やることは何でも本気でやらなきゃ。」

「ハハハ、ほんと、お前らしいな。でも、大袈裟すぎだよ。もう少し気楽にいけばいいじゃん。」

「いんや、いい加減ってのは逃げる言い訳になるからな。それだけは、俺は絶対嫌だ。それに、川原井さんもそれで納得してくれたし……」

「んで、今日答えるんだろ? なんていうんだよ?」

「それが……」

「その様子じゃ、まだ決めてないのか。まぁ。ゆっくり考えれや。俺は応援してるぞ!」

「別に応援されなくてもいいんだけど…… まぁ、気持ちは受け取っとくよ。」

はぁ、あの様子じゃ分からないなぁ……

キーンコーンカーンコーン……

先生が入ってきて、朝礼が始まった。

昼休みになって、少しは心の整理がついて落ち着いてきた。

いつもどおり、私はゆーりんと机を向かい合わせてお弁当を食べ始めた。

「ねぇ……」

私はどうしていいか分からなくて、謝る気持ちもこめてゆーりんに相談に乗ってもらおうと気をかけた。

「な〜にー?」

「さっきはごめん。なんにもないなんて嘘ついたりして…… それで、あの、虫のいい話かもしれないけど、話したいことがあるの。いいかな?」

「何言ってるのー? 理沙ちゃんの悩みを聞いてあげるのが友達じゃないー。」

ゆーりんは笑顔でそう答えてくれた。

「…ありがとう。それでね、」

断られるとばっか思っていただけに、ゆーりんの笑顔が余計にうれしかった。

「たとえばさ、少し気になる人がいたとするよ。でも、その人には別に付き合っている人がいるみたいだとする。そんなとき、どうしたらいいと思う?」

「えー? そんなこと私に聞かれてもー……」

少し困った顔をするゆーりん。

確かに、悪いけどゆーりんはそんなことには無関心だよね……

「でも、相談に乗るって言ったんだから、参考になるかどうかは分からないけどー…… 理沙ちゃんはその人が好きなの?」

「えっ? う、うん…… 大好きだから迷ってる。 …って、あ、あくまで仮定の話だからね!」

この前、ゆーりんに打ち明けたばっかりにひどい目にあったことを思い出し、あわててそう付け加えた。

「クスッ。分かったよー。ならさー、素直にその人に気持ちを打ち明けてみればいいんじゃないー?」

「えーっ!? いくらなんでもそれは……」

いつものゆーりんらしからぬ、大胆な発想に驚いてしまう。

「だってー、その人のこと大好きなんでしょー? だったら、言ってみるしかないんじゃなーい?」

「うーん、でもー……」

私にはそんなことをやる勇気がない。

「それでもなければー…… いっそのこと諦めちゃうってのもあるよー。」

ゆーりんは言おうかどうか一瞬ためらったが、そう言い切った。

確かに、諦めるのが一番楽かもしれない。

でも……

それでいいの、理沙?

「…私が言えるのはここまでー。少しは役に立ったかなー?」

悩む私に気を遣ってか、少し控えめに話すゆーりん。

「うん、相談乗ってくれてありがとう。」

「よかったー。なんにも役に立たなかったら、どうしようと思っちゃったー。理沙ちゃん、あんまり無理するのはよくないけど、頑張ってねー。」

ゆーりんは笑顔で励ます。

「う、うん…… 頑張って、みるよ。」

…あとは、私の問題よね……

気が付けば9月、今日は2学期の始業式である。

今は、教室でホームルームの最中。

…あぁ、この3ヶ月何してたんだろ?

外はもう夏の盛りはもう過ぎているというのに、いまだに強い日差しが照りつけ、窓をあけて風を取り込まなければ、じっとしていられないほどであった。

なのに、私の心の中はあの日以来、ずっと梅雨の空模様が続いていた。

あの日以来、言おうか言うまいか迷ったまま、3ヶ月たった今でも心の中で終わることなく繰り返されていた。

そうやってもたもたしているうちに、テストやら、大会やらで忙しくなってきてしまい、結局1学期の間はなんにもせずに終わり、夏休みも越えてしまった。

もちろん、こんな乱れた心では、何事にも身が入るわけがなく、1学期の試験は惨たる結果で、親には散々しかられた。

夏休み中も、大好きなはずの部活にまったく身が入らず、普段はありえないようなミスを続けざまにやり、自信を喪失しかけていた。

はぁ……

思わずため息をつく。

何考えてるんだろ、私。

いつまでもうじうじ考えててもしょうがないじゃない。

もう、いっそのこと諦めたほうが……

ずっと納得しようと自分にそう言い聞かせてきた。

分かってる、分かっているんだけど……

それでも、気になってしまう私がいる。

あはは…… いつまでもしつこく考えているなんて、私っていやな女の子だな……

そう自己嫌悪に陥ってしまう。

クラスメートはめいめい好き勝手にしゃべったり、居眠りしたりしてる。

先生はいつも同じようなことを、誰も聞いていないことを気にすることなく話してる。

いつもと変わらない日常。

変化を求めるのって、いけないことなのかな?

あの時も、そんなこと言ったばっかりにこんなひどい目を見てるし……

そんなことを考えていると、急に教室の中が騒がしくなった。

教室の前を見ると、いつの間にか学級委員が前に出ていた。

先生はというと、教室の前の窓際で腕を組みながら立っていた。

何だろ?

学級委員の1人が黒板にマス目を描き始めていた。

「ねぇ、ゆーりん? 何するのかな?」

「えー、理沙ちゃん、聞いてなかったのー?」

信じられないというような顔でゆーりんが私の顔を見る。

「う、うん……。ちょっと考え事をしてたから。で、何するの?」

「席がえー。新学期になったんだしー。」

そういえば、毎回、そんなことやってたな。

まぁ、私はどこに行ってもいいや。

「では、廊下側の人から前に来てくじを引いて、書いてある番号と同じところに名前を書いてってください。あ、それと、こっちが男子、あっちが女子です。」

学級委員のこの一言で、ぞろぞろと廊下側から、人が立って前に出て行った。

私の番が来る頃には、もうだいぶ埋まっていた。

さぁ、私の番。

教壇の上にばらまかれた残り少ないくじのひとつを引く。

開いてみると紙の真ん中には『18』と言う数字が書いてあった。

また窓際…… 今度は一番後ろかぁ……

黒板を見てみる。

私は決まったところに『理沙』を書き込む。

隣はまだ誰の名前も書き込まれていない。

まぁ、誰が隣でも……

と考えている間に、誰かがそこに名前に書き込んだ。

その名前を見たとたん、私は固まった。

「う、うそ……」

思わずつぶやく。

そこには『ユウイチ』と書かれていた。

「やぁ、なんか隣みたいだね。とりあえずよろしく。」

星川君が声をかけてくる。

「う、うん…… よろしくね。」

どぎまぎしながら、私はそう答える。

このとき私は、神様がいるなら、何でこんな意地悪をするんだろ? と考えていた。

新しい席に変わって2週間。

今日は、あいにくの雨模様。

私の心の中みたいに冷たい雨がしとしとと降り続いている。

とりあえず目立ったいざこざもなくときは過ぎていた。

新しい席になって残念に思ったことは、ゆーりんがだいぶ遠くに離れてしまったことである。

親友が近くにいるのといないのとではだいぶ気分が違う。

ゆーりんが近くにいないのはこの上なく心細い。

はぁ…… こんなときこそゆーりんと笑いあえたらいいのに……

「おはよう。」

隣から挨拶される。

声のほうを見ると、星川君がバッグを机の脇にかけているところだった。

「あ、星川君、おはよう。」

私は挨拶を返す。

星川君が私の隣に座る。

「…………」

「…………」

しばらく私たちの間に沈黙が走る。

朝礼まではもう余り時間がない。

ここ2週間の経験から、このなんともいえない沈黙が朝礼まで続くはずだった。

「なぁ、七海さん。」

突然沈黙を破って、星川君が話しかけてきた。

「え……? な、何、星川君?」

あまりの唐突さに、あわててしまう私。

そういえば、最近は隣同士だって言うのに、朝挨拶するとき以外、おしゃべりしてなかったな……

「あのさ、少し訊きづらいことなんだけど、訊いてもいいかな?」

少し困っているような顔で、星川君がこう訊いてくる。

「訊きづらいことって、何? 別に私は気にしないけど。」

さっぱり見当つかない。

「なら、いっか。あのさ、七海さんって、そんなに俺のこと嫌い?」

「……えっ?」

言っていることの意味が全然飲み込めなかった。

「あの、さ、なんか七海さん、席が替わってから、なんかかなり難しそうな顔してたからさ。俺が隣にいるときなんか特に。」

「えっ? 私そんな顔してた?」

「うん。たぶん他の人が見てもそう言うと思うな。それで、なんか話しかけるのも悪いかな、って思ったんだけどね。でさ、正直いって、俺のこと嫌い?」

まさか、こんな直接的に訊いてくるなんて……

私は狼狽する。

う〜ん…… 今、私が星川君に対して感じている気持ちってなんだろう?

少なくとも、嫌いではない……

でも、これ以上かかわっちゃだめだと、心の中でストップをかけたくなる……

自分でもよく分からない。

「…嫌いじゃ、ないです…… むしろ、好きなほうだと思うけど……」

思わず口にしてしまった。

最後のほうは余計だったと後悔してしまう。

でも、星川君は微笑みながら私にこう返してきた。

「よかった。嫌われていたらどうしようかと思ったよ。」

「どういうこと?」

「だってさ、しばらく隣同士だってのに嫌われていたら、これから大変じゃん?」

「う、うん…… そうね……」

「そういうこと。」

そう言って星川君は前を向く。

「…ありがとう。気を遣ってくれて。」

「ん? そんなに感謝されるようなことかな? まあ、別に気を遣ったわけじゃなくて、たんに七海さんと久しぶりにしゃべるきっかけが欲しかっただけなんだけどね……」

星川君は、今度は照れくさそうに笑った。

……? 私としゃべっても何もいいことはないと思うけど……

「あ、そうだ。今日の昼休みって暇?」

突然、星川君は真面目な顔になって訊いてきた。

「えっ? う、う〜んとねぇ…… 大丈夫だと思うけど、どうしたの?」

「昼休みさ、音楽室に来てくれないかな? いろいろ話したいことがあってさ。いやならいいんだけど……」

「い、いろいろって、何? 今、ここでじゃだめなの?」

突然の申し出に戸惑ってしまう。

「うん…… もうそんなに時間ないし…… どうかな?」

う〜ん…… そんなに時間がかかることならばいいかな。

それに、私も訊きたいことが結構あるし……

「…分かったわ。じゃあ、昼休みね。」

「ありがとう。」

星川君は顔をほころばした。

昼休み――

私は、ゆーりんと一緒にお弁当を食べたあと、1人で音楽室へと足を運んだ。

なんとなく、私と話をしたがっていたみたいだったし、誰か連れて行くのも悪いわよね。

そんなことを考えているうちに階段にたどりついた。

ふと気付くと、上からピアノの音が流れてきた。

この前とは違う曲だけど私には分かった。

…もう、星川君いるんだ。

私は急いで階段を上っていく。

ガラッ

ピアノの音が途切れる。

「やぁ、あんまりにも遅くて暇だったから。」

星川君は、笑いながらこう言ってきた。

「ひっどーい! これでも急いできたんだから!」

私は、回れ右をして出て行こうとした。

「わー、悪い悪い。冗談だってば。俺だってほんのさっき来たばかりなんだから。」

「クスッ まったく。全っ然冗談に聞こえないんだけど?」

長い間話してなかったのに妙に話が弾む。

「あ、そうだ。早速だけど、お話って何?」

「ああ、そうだった。んじゃ、手短にいくよ。」

星川君はさっきまでの少しふざけたような笑顔から、急に真面目な顔になった。

「七海さん……」

「改まってどうしたの?」

星川君のただならぬ様子を少し不思議に思う。

「お、俺と…付き合って、くれ…ない?」

「えーーー!?」

驚いたのなんの。

突然、ありえないはずの言葉が聞こえたんだから。

「だ、だって、確か星川君は川原井さんに……」

そうよ、ありえるはずがないんだから……

「ああ、確かに川原井さんに告白された。」

星川君はさらっと言いのける。

「だったら、だったら何でいまさら私になんか……」

「あれっ? 七海さん、なんか誤解してない?」

星川君は不思議そうな顔をして訊いてきた。

誤解?

私には思い当たることがなかった。

「そっか…… その後のことを話さないと分からないか……」

そんな私の表情を読み取ってか、ふぅっと一息ついて星川君は話し始めた。

「俺は、川原井さんに告白された。でも、俺はその場では返事しなかった。そこまでは知ってるんだよね?」

「うん……」

私はうなずく。

「その次の日に俺は答えを言った。川原井さんには悪いことをしたとは思うんだけど……」

そこで少し口をつぐむ星川君。

「えっ? じ、じゃぁ……」

「うん、たぶんもう気付いたとは思うけど…… 俺は、ごめんって断った。」

「何で!? 何で断ったの!?」

私は、詰め寄った。

私には、星川君が川原井さんの告白を拒んだ理由が想像できなかった。

「…俺は……」

やや間をおいて、星川君が言葉を続けた。

「俺には気になる人がいた。それに、川原井さんのことは嫌いじゃなかったけど、好きでもなかった。そんな中途半端な気持ちで付き合うことは、真剣な川原井さんに対して失礼だと思ったから。俺にはそんなことできなかった。」

私はじっと聞いていた。

私とおんなじこと考えてたんだ。

「それで、俺は、自分の気持ちが思っている通りにした。それで、断った。」

淡々と言葉を続ける星川君。

「…それで、それで川原井さんはどうしたの?」

「あ、あぁ、川原井さんはそれで納得してくれた。…と思う。そりゃぁ、残念そうな顔はしてたけど……」

「そう……」

「分かってくれたかな?」

「うん……」

たぶん、納得できたと思う。

「よかった。」

星川君は、ちょっと安心したような表情を浮かべる。

「ただ、このことで、ある人のことをもっと意識するようになっちゃって…… それまではただ何となくだったんだけど、あれ以来、だんだん気持ちが強くなっていって……」

星川君はそこでいったん言葉を切って、今度は困惑したような表情を浮かべた。

「それで?」

私は先を促す。

「それで、もう抑えきれなくなって、どうしてもやらなきゃって思うようになって……」

「何を?」

もう一度先を促す。

「自分の気持ちを気になる人に直接ぶつけるってことを、ね。」

「あ……」

私は、体が熱くなるのを感じた。

「で、でも…… わたし、川原井さんみたいにはかわいくないし、何より素直じゃないし、いつまでもうじうじと考えてるやな女の子だし……」

どう考えたって、男の子が好きにはならないようなタイプだと思うんだけど……

「まぁ、皆から見れば川原井さんのほうがかわいいって言うかもね。」

あっさり認められるのも悲しい気がする……

「でも、俺は、七海さんがかわいいと思う。それに、七海さんと話してるときが一番楽しいし、誰よりも一緒にいたいと思う! だから、俺は今、こうして七海さんの前にいる!」

ここまで言われると、なんかとても恥ずかしい。

星川君はと見ると、星川君も顔をかなり赤くしていた。

「本当はもっと早く言いたかったんだけど、あの時、なんか七海さん、俺とあんまり話したくなさそうで、もしかしたら、嫌われてるんじゃないかって思って…… それで勇気が出せないままズルズルいっちゃったってわけなんだけど……」

いったん言葉を切る星川君。

「なんか言い訳じみているけどね。今思えば、あの時すぐに返事したり、ほんの少し勇気を出していれば、こんなギクシャクした関係になんなかったかもしれないな。アハハハ……」

星川君は自嘲気味に笑った。

なんか、バカみたい……

2人して、いらない気遣いをしてたんだ……

「そんなことはないよ。私が変な勘違いをしてなければ……」

「もう、いいよ。俺は、そんなことを聞くために七海さんを呼んだわけじゃないんだから。」

そう言うと、星川君は真面目な顔に戻った。

2人の緊張が走る。

「改めて訊くよ。俺と付き合ってくれない?」

私にはもう迷う理由はなかった。

すんなりと返す言葉も思い浮かんだ。

私も星川君のことが好きだから。

あとは口から出すだけ。

ちょっぴりの恥ずかしさと大きなうれしさの混じった、できる限りの笑顔を浮かべて、私は答えた。

「……はい。私からもお願いします。」

その日の夕方――

部活を終えた私は、校門の前の柱に寄りかかりながら立っていた。

いつもならゆーりんたち、吹奏楽部のメンバーと一緒なんだけど。

昼過ぎに雨が上がってから、だんだん雲が流れて、今は西の空に沈んでいく夕陽が、雲の隙間から赤い光を差し出している。

その光が空と雲をほのかに赤紫色に染めている。

冷たい風がスーッと通り過ぎてくのを感じながら、私は空を見上げていた。

「悪い。だいぶ待たせたようでごめん。俺から一緒に帰ろって言っときながら――」

星川君は玄関から出てきて、私を見つけるとこう謝ってきた。

「あ、星川君。本当だよ! ひどいじゃない、こんな待たせるなんて!」

私は、からかい半分にわざと怒ったような口調で言ってみた。

「わ、悪かったよ。でも、俺だってわざと遅れたわけじゃないんだから。」

星川君は本気になって謝ってくる。

結構真面目だから、こういうことを真剣に受け止めてくれる。

「クスッ。冗談よ、冗談。星川君だって部活忙しいんだもんね。」

「なんだ、脅かさないでよ。まぁ、とりあえずいこうか?」

星川君は、ほっとした様子を見せる。

「うん。いきましょ。」

2人で並んで歩き始めた。

「…………」

「…………」

…どうしよう?

おしゃべりしたいことはたくさんあるはずなのに、何にも出てこない。

このまま、無言で通すのってなんか気まずいような……

私は歩きながらこんなことを考えていた。

思いを伝え合った恋人同士なのに、何にも話さないのは少しおかしい気がする。

でも、何で話題が思い浮かばないんだろ?

とりあえず、星川君の顔をチラッと見てみる。

星川君はぼんやり空を眺めながら何か考えているみたいだった。

私とおんなじこと考えているのかな?

「…ん? どうした? 俺の顔がどうかしてんの?」

私の視線に気付いた星川君がこう訊いてきた。

「えっ? あ、え〜と、何でもないよ。ただ、星川君ってかなりかっこよくなったな〜って思ってただけ。」

自分でも驚くほど口が上手く回った。

「そ、そう? まぁ、小学校のときはひどかったからねぇ…… 俺も少しは意識してたことだから、そう言ってもらえるのはうれしいな。多少意識したかいがあったってもんだよ。」

まんざらでもなさそうな様子で、星川君が微笑む。

「でも、何か考えてたみたいだけど…… どうかしたの?」

今度はこっちから訊いてみた。

「あ、ああ。ちょっとしょーもないこと考えてただけなんだけど。」

「どんなこと? よかったら教えて?」

「うん、別にいいけど…… 笑わないでくれよ?」

星川君は、私に微笑みながらこう言った。

何話してくれるのかな?

私は少しどきどきしながら次の言葉を待った。

「俺たちの今の関係が何となく『C』みたいだなって。」

「…え? な、何それ?」

あまりにも意外な言葉に一瞬固まってしまった。

「『C』って…… 笑わないでって言っても何のことかさっぱりよ? どういう意味なの?」

「わりー。いくらなんでも分からんか。『C』ってのは音楽、う〜んとピアノでいったほうがいいかな、の『C』だよ。」

…まだ分からない。

私は頭の上に?マークを浮かべながら、星川君を向いて表情で説明を促した。

「ああ、ピアノ習うとき、何調から始める?」

「え? ハ長調だけど…… それって何か関係あるの?」

言おうとしていることが見えてこない。

「じゃあ、ハ長調は何の音から始める?」

星川君は、私の質問を無視するかのように次の質問を出してくる。

「ドから。ねぇ、もったいぶらないで教えてよ。」

私たちとピアノと何の関係があるのかな?

私たちはおんなじピアノ教室で習ってるけど、『C』なんて何の関係もないような気がするんだけどなぁ……

「あとひとつだけ。ドはアルファベットで何?」

星川君は相変わらず笑顔で問いかけてくる。

「ドは…… アルファベットだと……」

え〜っと、確かアルファベットだとAがラの音だったよね。

ってことは、

「ドは『C』よ。…って、あれ?」

ここまで言ってようやく気付く。

星川君はこれを言わせたいために、こんなこと訊いてきたのね。

「正解。ついでに言うと、ハ長調も英語だと『C』っていうこともあるね。どうかな? 俺の考えてたこと少し分かるかな?」

笑顔でそう答え、尋ねてくる星川君。

「う〜んとね…… だめ、なんかよく分からないんだけど。その『C』と私たちの関係がどう関係あるっていうの?」

考えてみたけど、全然それらしい答えが見えてこない。

「あのさ、ピアノを始めるときって皆どう思うかな? たぶん人それぞれ、うれしかったり、不安だったり、嫌々だったり…… まぁ、俺は嫌々だったり、それでも少し期待があったりかな。」

「うん……」

私も、そんな気持ちだったと思う。

「それから、初めて鍵盤を弾くとき、まず習う調はたぶんハ長調だよね。でも、不思議じゃない? 何でアルファベットでも日本語でも最初の音じゃないドから始まる調、それも長調で始めると思う?」

「う〜ん…… そんなの考えてみたこともなかったわ。とっさには思い浮かばないわ。」

「まぁ、ここからは俺の勝手な想像なんだけど、ピアノには白鍵と黒鍵があるよね。初めて習うとき、楽譜もろくに読めないうちからいきなり黒鍵の混じった調から始めるのは大変だよね。そこでまず、白鍵だけで弾ける調を選ぶと思う。」

…確かに、いきなり黒鍵を4つも5つも弾くような調から始めるのは無理よね。

「それに、なるべくなら、明るい感じの調から始めたほうが楽しいよね。」

私は無言でうなずく。

「その条件を満たすのはハ長調だけ。もっとも、白鍵しか弾かない調ってハ長調しかないんだけどね。」

「そうね…… 白鍵って基本だもんね。」

頭の中でひととおり全部の調を思い浮かべてみて納得する。

「そして、ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドって習ってみて、実際のピアノに対する印象が決まる。楽しい、つまんない、とかね。」

「私は楽しいと思ったのかな。だから今でも続けてると思う。」

「まぁ、感じることは人それぞれだからね。始める前はあれこれ考えてためらったり、いやがったりする。だけど、基本でも大切なことから始めなければ、実際どうだか分からない。そこから、黒鍵をだんだん取り入れていって、理解を深めていく。」

星川君は、ちょっと遠くを見るような目つきでこう続けた。

ここまで言われたとき、私はあっと声を上げた。

「やっと分かったわ、星川君。」

私は満面の笑顔でこう答えた。

「『C』っていうのは、つまり…告白のこと。そして、私たちはちょうどそこを通り過ぎたところってことでしょ?」

「あぁ、そのとおり。俺たちだって、はじめから好き合ってたわけじゃない。小学校のときなんか、はっきりいって俺なんか嫌だっただろ?」

「う、うん…… まぁ、そうだったと思う。」

何か後ろめたいものを感じる。

「この3ヶ月くらいも、そんな感じだね。」

「そうね……」

「それから、俺は決心して、えーっと…… 七海さんに告白した。決まりきったことだけど、心を実際に伝えないと何も進まないからね。」

星川君は、少し赤くなりながらこう言った。

「そして、私は受け入れた。私は、とってもうれしかったわ。」

今度は私が赤くなった。

「俺もうれしかった。正直、ごめんなさいだったらどうしようかってすごい不安だったけど、やっぱり、告白してよかったって思う。ちょうど、長調のように明るい始まりになったしね。」

ここでいったん言葉を切る星川君。

「アハハハ…… 少しかっこつけ過ぎたかな? な、ほんと、しょーもない考えごとだっただろ?」

星川君は、笑いながらこう続ける。

「ううん。そんなことはないよ。むしろ、そんなに感性豊かに考えられるって素敵なことだと思うよ。それに、私たちにぴったりなたとえだよ。こういうのが星川君の感じ方なのかな? なんか、星川君の新しい一面を見つけた気分。」

私の顔にも自然と笑みがこぼれる。

こうして笑いあえるのって、いいなぁ……

こんな感じでおしゃべりが弾むうちに、いつの間にか、空には夜の帳が落ちていた。

雲の合間から、ちらちらと星が見え隠れしていた。

気付けば、もう私の家の前。

「あれっ? 星川君ってこっちだったっけ?」

途中まではおんなじ方向だっていうのは知っていたけど、今まで、この近くで星川君に会ったことはないような……

「ん? あぁ、ちょっと寄り道だけど、俺んちもこっから3分ぐらいだし、どうってことないさ。」

星川君は、こともなげに笑ってみせる。

「でも、なんか悪いわね。わざわざ、送ってもらうようなことしてもらって……」

「まぁ、気にするなって。付き合ってるんだから、これぐらい問題ないだろ?」

笑顔で訊き返してくる。

「う、うん…… あ、あの、今日はほんとにありがとう。とても楽しかったし、星川君のいろいろなところ、見つけられたし。」

「あぁ、こちらこそ。とても楽しかったよ。」

「…………」

「…………」

星川君と無言で向き合った。

しばらくして、

「…まぁ、これから、お互いのことをもっとよく知らなきゃいけないし、いろいろ楽しかったり、つらかったりすることもあると思うんだ。さっきのたとえでいうなら、黒鍵を習って、長調の曲、短調の曲を弾いていくって感じかな、アハハハ。これからも一緒にがんばろうな!」

「うん。これからもよろしくね!」

「それじゃ、俺はこれで。」

「うん、それじゃ。」

笑顔で、星川君を送り出した。

「ただいまー!」

ここ3ヶ月で最高の笑顔でドアを開ける。

「あら、理沙。今日はいつになく機嫌がいいね。何か学校でいいことでもあったの?」

「エヘヘヘ、ちょっとね。」

私はそう答えると2階の自分の部屋に駆け上がっていった。

部屋に入ったらすぐにベッドにかばんを投げ出して、窓を開けた。

明日からは、もっと楽しい毎日が送れるかな?

星川君と一緒なんだから、きっと楽しいよね。

笑顔のまま窓から顔を出して夜空を見上げ、私はこれからに想いをはせた。